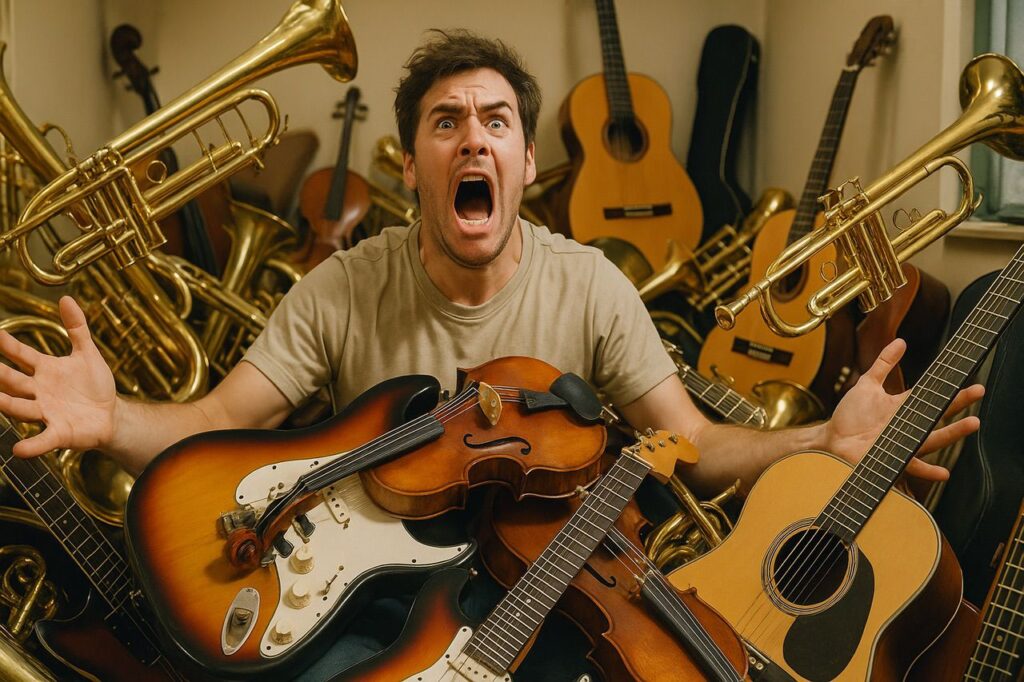

昔はあんなに夢中で弾いていたギターやベース。

気がつけば、部屋の隅や押し入れの奥で、すっかりホコリをかぶってしまっていませんか?

(あ、私のことだ…と思った方、結構いるんじゃないでしょうか)。

久しぶりにケースを開けてみたら、「あれ、音が出ない」「パーツがサビてる…」「ネック、なんか変な方向に曲がってない!?」…。

そんな状態を目の当たりにすると、「あー、これはもうダメだな」「処分するしかないか」って、普通は思っちゃいますよね。

でも、いざ「粗大ゴミ」として処分しようにも、手続きは面倒だし、お金(処分費用)もかかる。

(それに、なんだか思い出が詰まっているものを「ゴミ」として出すのは、心が痛むのよ…)。

「じゃあ、いっそ高いお金を払って修理する?」…うーん、それも迷う。

「もしかして、もしかしたら…こんな『壊れた楽器(ジャンク品)』でも、買い取ってくれるところなんて、あるんだろうか?」

ここでは、そんな「どうしよう…」と立ち往生しているあなたのために、壊れた楽器をどうするのが一番賢明なのか。

「修理」と「そのまま売る」の損益分岐点や、ジャンク品OKの業者さんの選び方まで、あなたのその悩みに答えていきます。

諦めて処分してしまう前に、ぜひ一度、この記事を読んでみてください。

壊れた楽器やジャンク品、処分するしかないと諦めていませんか?

家の押し入れやクローゼット、あるいは実家の部屋の隅に、弾かなくなって久しい楽器が眠っていませんか。

久しぶりにケースを開けてみたら、「あれ、音が出ない…」「パーツがサビてる」「ネックがなんだか変な方向に反ってる気がする…」。

そんな状態の楽器を前にすると、「ああ、これはもうダメだな」「処分するしかないか」と諦めてしまう気持ち、すごくよくわかります。

いわゆる「ジャンク品」と呼ばれる状態ですよね。

でも、それを「粗大ゴミ」として処分してしまうのは、ちょっと待ってください。

もしかしたら、その壊れた楽器、あなたが思っている以上の価値があるかもしれませんよ。

ここでは、そんなジャンク楽器の可能性について、一緒に考えていきたいと思います。

そもそも「ジャンク楽器」ってどんな状態を指すの?

まず、「ジャンク」って言葉、よく耳にしますが、具体的にどんな状態を指すのか、ちょっと曖昧だったりしますよね。

一般的に「ジャンク品」というのは、「そのままでは正常に機能しないもの」「故障しているもの」「動作の保証ができないもの」といった意味で使われることが多いです。

楽器の場合で言うと、本当にさまざまですね。

例えば、ギターやベースなら「アンプに繋いでも音が出ない」「ボリュームやトーンのノブが効かない、回すとガリガリ雑音が出る」「ネックが反っていて弦高が高すぎる(または低すぎて音が詰まる)」「パーツが一部欠けている、または壊れている」…などなど。

鍵盤楽器や管楽器、ドラムなんかも同様に、正常な演奏が困難な状態であれば「ジャンク品」と呼ばれることがあります。

要するに、「買った時と同じように、普通には使えない状態」だと思ってもらえれば、だいたい合っているかなと思います。

あなたの楽器も、もしかしたらこれに当てはまるかもしれませんね。

音が出ないギターやベース…よくある故障・破損の事例

「ジャンク楽器」と言っても、その症状は本当にピンからキリまであります。

ここで、特にギターやベースといった弦楽器でよく見かける「ジャンク扱いのサイン」をいくつか挙げてみますね。

一番わかりやすいのは、「電気系統のトラブル」でしょうか。

アンプに繋いでもシーンとして音が出ない、特定のピックアップだけ反応しない、ノブを回すと「ガリガリ!」とすごいノイズが乗る、シールドの差し込み口(ジャック)がグラグラしている…など。

次に多いのが「ネック周りの問題」。

これは結構深刻に感じがちですよね。

「ネックが反っている(順反り・逆反り)」、「ネックがねじれている」、「フレットが浮いている、あるいはすり減ってデコボコ」、「ペグ(糸巻き)が固くて回らない、または空回りする」。

中には「ネックが折れてしまった」というケースもあります。

他にも、「ボディに大きな割れやヒビが入っている」、「ブリッジやサドルなどの金属パーツがサビで固着している」、「パーツが一部足りない(欠品)」といった状態も、ジャンク品として扱われる代表的な事例かなと思います。

ネック折れやパーツ欠損でも本当に大丈夫?

「音が出ないくらいならまだしも、ネックが折れてたり、パーツがなかったりしたら、さすがに無理でしょ…」と、思いますよね。

それが、普通に考えたらそうなんですよ。

でも、楽器買取の世界って、ちょっと特殊なんです。

結論から言うと、「ネック折れ」や「パーツ欠損」といった、一見すると致命的な状態でも、買い取ってくれる業者は「存在する」のよ。

(もちろん、すべての業者がOKというわけではないですが)。

なぜかと言うと、そういう業者さんには「修理・リペアする専門の技術」があるから。

折れたネックを元通り(か、それ以上)に修復したり、足りないパーツを調達して取り付けたりして、再び楽器として蘇らせることができるんですね。

それに、修理して再販するだけじゃなく、「パーツ取り」としての価値を見出す場合もあります。

その楽器自体は直せなくても、まだ生きているパーツ(ピックアップやブリッジ、ペグなど)を取り出して、他の楽器の修理用に使う、というわけです。

だから、「こんな状態じゃ絶対ムリ」と自己判断で諦めてしまうのは、すごく、もったいない気がします。

処分にも費用が?楽器の一般的な処分方法と注意点

じゃあ、もし「売る」という選択肢を選ばなかった場合、「処分する」となるとどうなるんでしょうか。

多くの楽器、特にギターやベース、キーボードなどは、一般的な家庭ゴミとしては捨てられません。

ほとんどの自治体で「粗大ゴミ」として扱われることになります。

粗大ゴミとして処分するには、どうしたって「費用」がかかりますよね。

コンビニなどで「粗大ごみ処理券」や「シール」を購入して、指定された日に指定された場所に出す、というのが一般的な流れだと思います。

この費用、自治体によっても違いますが、数百円から千数百円程度はかかることが多いようです。

(意外とバカにならない金額よね…)。

それに、申し込んだり、券を買いに行ったり、当日の朝に運び出したりと、見えない「手間」も結構かかります。

ただでさえ壊れていて残念な気持ちなのに、さらにお金と手間をかけて処分する、というのが「捨てる」という選択肢の現実なんです。

思い入れのある楽器を「ゴミ」として捨てる前に

そして、何より考えてしまうのが「気持ち」の部分。

たとえ壊れてしまったとはいえ、その楽器って、元々はあなたが「弾きたい!」と思って手に入れたものじゃありませんか?

初めてコードが押さえられた日の喜びとか、バンド仲間とスタジオで音を合わせた時の高揚感とか、あるいは、なかなか上手く弾けなくて悔しい思いをしたこととか…色々な「思い出」や「思い入れ」が詰まっているはず。

そんな楽器を、単なる「粗大ゴミ」として、お金を払って処分するのって…なんだか、すごく寂しいし、やるせない気持ちになりませんか。

(私は、なっちゃいますね…)。

もし、少しでも「ゴミとして捨てるのは忍びない」という気持ちがあるなら、ぜひ他の選択肢も検討してみてほしいんです。

次の章では、なぜそんなジャンク楽器に「値段がつく」のか、その理由をもう少し詳しく見ていきましょう。

実は壊れていても大丈夫!ジャンク楽器が買取対象になる理由

第1章では、「壊れた楽器をゴミとして処分するのは待って!」という話をしました。

でも、そうは言っても、「なんで壊れてるものに値段がつくの?」って、やっぱり不思議に思いますよね。

「タダで引き取ってくれるならまだしも、お金を払って買い取ってくれるなんて、そんなウマい話あるわけ…?」と、ちょっと疑ってしまう気持ちもわかります。

でも、それにはちゃんとした「理由」があるんです。

ここでは、なぜ専門の買取業者が、一見価値がないように見えるジャンク楽器を欲しがるのか、その「カラクリ」について、もう少し詳しく見ていきましょう。

なぜ値段がつく?買取業者がジャンク品を欲しがるワケ

私たち素人から見ると、「音が出ない」「ネックが折れてる」なんて楽器は、もう楽器としての役割を終えた「ガラクタ」に見えてしまうかもしれません。

(ちょっと言い方が悪いかもですが…)。

でも、それを見る人が変われば、つまり「楽器のプロ」である専門の買取業者から見れば、まったく違って見えるのよ。

彼らにとっては、それが「宝の山」とまでは言わなくても、「利益を生み出す可能性のある商品(の原石)」に見えているケースが多いんです。<

「え、どういうこと?」と思いますよね。

彼らがジャンク品を買い取るのには、ボランティア精神からではなく、ちゃんと「ビジネスとして成り立つ理由」があるんです。

その理由を知れば、「あ、なるほど。それなら確かに、査定に出してみる価値はあるかも」と納得できるんじゃないかな、と思います。

理由1:専門技術で修理・リペアして再販できるから

これが、おそらく一番大きな理由ですね。

専門の買取業者は、買い取った楽器を「そのまま」右から左へ流しているわけじゃないんです。

多くの場合、自社内に専門のリペア(修理)部門を持っていたり、技術力の高い修理工房と専属で提携していたりします。

私たちが、例えば「ネックが折れたから直してください」と街の楽器屋さんに修理に出すと、安くても数万円、場合によっては10万円以上の修理費がかかることも珍しくありませんよね。

でも、彼らはそれを「自前で」直せてしまうんです。

つまり、修理にかかるコストを、私たち一般人が頼むよりもはるかに低く抑えることができるのよ。

だから、「ジャンク品として安く買い取る」→「自前で安く修理する」→「修理済みの『中古完動品』として、適正な価格で再販する」。

この「修理して再販する」までの流れが、ビジネスとしてしっかり確立されているんですね。

修理後の販売価格から、修理コストと利益を逆算して、買取価格を決めている、というわけです。

理由2:部品取り(パーツ)としての価値が残っているから

じゃあ、「これはどう考えても修理して再販するのは無理でしょ」というくらい、もうボロボロの状態だったらどうでしょうか。

それでも、まだ価値が残っている可能性があります。

それが、「部品取り(パーツ)」としての価値です。

楽器って、よく考えたら、たくさんの「部品」が集まってできていますよね。

ギターなら、ピックアップ、ブリッジ、ペグ(糸巻き)、ノブ、スイッチ、サーキット(内部の配線)…。

たとえネックが折れて、ボディが割れていたとしても、「ピックアップはまだ生きてる」「このペグだけ欲しい」といった需要があるんです。

専門業者は、そういう「まだ使えるパーツ」を取り出して、他の楽器の修理に使ったり、パーツ単体で販売したりするんですね。

特に、もう生産されていない古い楽器(ヴィンテージ)の「純正パーツ」なんかは、それ自体にものすごく価値があって、パーツ単体でも高値で取引されていたりするんですよ。

理由3:ヴィンテージ品や希少モデルは壊れていても高価値

今、ヴィンテージの話が出ましたけど、これも大きな理由の一つです。

楽器の中には、単なる「道具」としてだけでなく、「骨董品」や「美術品」に近い価値を持つものが存在します。

例えば、何十年も前に作られた有名メーカーのヴィンテージギターとか、限定生産で本数が極めて少ない希少なモデルとか。

こういう楽器は、状態(コンディション)が完璧であるに越したことはないですが、たとえ壊れて「ジャンク」の状態だったとしても、「そのモノ自体が欲しい」というコレクターが世界中にいるんです。

「音が出ない?いいよ、修理するから」「ネックが折れてる?関係ない、とにかくそのモデルが欲しいんだ」という感じですね。

「いやいや、うちの楽器はそんなお宝じゃないし…」と、ほとんどの人がそう思うはずです。

でも、もしかしたら、自分ではその価値に気づいていないだけで、実はマニアが探しているちょっと珍しいモデル、という可能性もゼロではないかもしれませんよ。

理由4:海外など独自の再販ルートを持っている

最後の理由は、業者の「販売力」に関連する話です。

特に、しっかりした買取業者は、国内だけでなく、「海外」にも独自の販売ルート(販路)を持っていることが多いです。

これ、結構大事なポイントなんです。

というのも、楽器の価値や人気って、国によって全然違ったりするのよ。

日本では「え、そのメーカー?あんまり人気ないよね…」と見向きもされないようなモデルが、なぜかアメリカやヨーロッパ、あるいはアジアの特定の国では「すごく人気があって高値で取引されている」なんてことが、普通にあるんです。

(日本の昔のギターが、海外で『ジャパン・ヴィンテージ』としてもてはやされている、なんて話もその一例ですね)。

そういう独自の販路を持っている業者は、「これは国内じゃ売れないけど、あそこ(海外)に持っていけば売れるな」という判断ができる。

だから、国内の相場だけにとらわれず、幅広い視点で価値を判断して、買い取ってくれる可能性がある、というわけです。

これも、私たち素人には真似できない、プロならではの強みですよね。

修理して売る?そのまま売る?「修理」と「買取」の損益分岐点

さて、ここが一番の悩みどころかもしれませんね。

「壊れた楽器、たしかに買い取ってくれる業者がいるのはわかった」。

「でも、もしかしたら、ちゃんとお金をかけて修理してから『中古の完動品』として売った方が、トータルで手元に残るお金は多くなるんじゃないの?」という疑問。

(正直、迷いますよね)。

これは、修理にかかる「費用」と、修理したことで「どれだけ査定額が上がるか」のバランス、つまり「損益分岐点」の問題です。

ここでは、お金の話だけじゃなく、「手間」や「時間」といったコストも含めて、どっちが賢明な選択なのかを一緒に考えてみましょう。

まずは修理費用の見積もりを取ってみよう

この「修理すべきか否か」問題を考える上で、何はともあれ絶対に必要になる情報があります。

それは、「その楽器を修理するのに、具体的にいくらかかるのか?」という見積もり金額です。

これがわからないことには、損得の計算が「机上の空論」になってしまいますからね。

まずは、近所の楽器屋さんや、インターネットで探したリペアショップに、そのジャンク楽器を持ち込む(あるいは写真や状態を送って)、「修理の見積もり」をもらってみるのがスタートラインになります。

(この時点で「あ、面倒くさい…」と思った方、その感覚、すごく大事です。あとでその話もします)。

できれば1社だけでなく、2~3社から「相見積もり」を取るのが理想ではあります。

同じ「ネック折れ修理」でも、お店によって技術や料金はマチマチだったりしますから。

この見積もり額が、例えば「修理に5万円かかります」なのか、「1万円で済みますよ」なのかで、この後の判断は大きく変わってきますよね。

修理費用が査定額を上回る?「修理損」のリスクとは

修理費用の見積もりが出たら、次に考えるべきは「修理損(しゅうりぞん)」のリスクです。

(私が勝手に作った言葉かもですが)。

どういうことかと言うと、例えば、修理に「3万円」かかるとします。

一方で、その楽器の「ジャンク状態での査定額」が「5千円」だったとしましょう。

もし、3万円かけて修理した後の「完動品としての査定額」が「3万5千円」だったら…どうでしょう。

トータルで見ると、(ジャンクで売れば5千円)+(修理代マイナス3万円)=「マイナス2万5千円」だったものが、修理して売ったことで「プラス3万5千円」になったわけではなく…

(修理代3万円)を払って、手元に来るのが(査定額3万5千円)なら、実質「プラス5千円」ですよね。

あれ?「ジャンクのまま売っても5千円」…。「トータルでまったく同じじゃん!」、いや、むしろ手間を考えたら損してる!なんてことになるわけです。

もっと最悪なのは、修理に3万円かけたのに、完動品としての査定額が2万円にしかならなかったら…修理したせいで、逆に「1万円の赤字」をこさえたことになります。

これが「修理損」のリスクです。

特に、買取業者は自前で安く直せる(という話を第2章でしましたよね)ので、私たちが高いお金を払って「完動品」にしたところで、彼らの中での価値の上昇幅は、私たちが払った修理代ほど大きくない、というケースは往々にしてあるんです。

自分で修理(DIY)はアリ?ナシ?

「業者に頼むと『修理損』のリスクがあるなら、いっそ自分で直しちゃえば、修理代はタダ(部品代だけ)じゃん!」と考える、器用な方もいらっしゃるかもしれません。

(ちょっとハンダ付けできるとか、ギターの配線図が読めるとか)。

この「DIY修理」、個人的な意見を言わせてもらうと…「よほど、よほど専門的な知識と技術、そして専用の工具を持っていて、最悪失敗してもいいという覚悟がある人」以外は、絶対にやめた方がいいと思います。

(これは結構、強く言いたいです)。

なぜかと言うと、メリットよりもデメリットの方が、はるかに大きいと考えるから。

もちろん、ただの弦交換とか、ちょっとネジを締めるとか、そういうレベルの話ではないですよ。

「音が出ない」とか「ネックが反ってる」とか、そういう「ジャンク」扱いの原因になっている部分をいじる、という話です。

自己流の修理が逆に価値を下げる可能性

DIY修理の何が一番怖いかって、「良かれと思ってやったこと」が、プロの目から見ると「最悪の改悪」になってしまっていて、楽器の価値を(元のジャンク状態よりも)さらに下げてしまう危険性が高いことです。

例えば、音が出ないからと、見よう見まねでハンダ付けをし直したら、ハンダがイモ(丸くて汚い)だらけになったり、関係ないところに熱を加えてパーツを溶かしてしまったり。

ネックの反りを直そうと、トラスロッドという「命綱」とも言えるパーツを、知識もないまま無理に回して「なめて(溝が潰れる)」しまったり、最悪「回し切って」しまったり。

(こうなると、もうプロでも修理が困難、あるいは超高額修理になります)。

「ジャンク品」としては(例えばパーツ取りとして)価値があったかもしれないのに、「素人が下手にいじった、元に戻せないゴミ」になってしまい、買取不可(=価値ゼロ)になってしまう。

これが、DIY修理の最大のリスクだと私は思います。

専門知識がない場合の注意点とリスク

もう少し具体的に、専門知識がない場合の注意点を挙げてみましょう。

まず、「工具」の問題。

楽器の修理って、私たちが普段使っているドライバーやペンチだけでは対応できないことが多いのよ。

ネックの反りを調整する「トラスロッドレンチ」一つとっても、メーカーやモデルによってミリ規格、インチ規格、専用形状など様々です。

フレットの浮きを直すには専用のハンマーや接着剤が要るし、すり合わせには専用のヤスリが要ります。

電気系統(配線)をいじるなら、テスター(導通チェック用)や、適切なワット数のハンダごて、配線図を読む知識が最低限必要ですよね。

これらを「なんとなく」でやってしまうと、どうなるか。

規格の合わないレンチでロッドの溝を潰す(さっきの話ですね)。

知識なく配線をいじって、ピックアップやポット(ノブの中身)を熱で壊してしまう、あるいは配線ミスでショートさせてしまう。

「ちょっとのサビだから」と、研磨剤(コンパウンド)で金属パーツを磨いたら、メッキが全部剥がれて下地が出てしまった…とか。

本当に、「知らなかった」では済まされない、取り返しのつかないダメージを与えてしまう可能性と、常に隣り合わせなんです。

修理にかかる「手間」と「時間」もコストとして考える

「修理損」のリスク、「DIY」のリスク、この二つだけでも「うーん、じゃあ修理しない方がいいかも…」と思えてきますが、もう一つ、忘れてはいけないコストがあります。

それは、お金では測れない、「手間」と「時間」というコストです。

まず、修理の見積もりを取るだけでも、「手間」がかかりますよね。

重い楽器をケースに入れて、車や電車でショップまで運ぶ。

あるいは、段ボールを用意して、厳重に梱包して、宅配便で発送する。

ショップの人と「どういう状態で、どう直したいか」を(場合によっては専門用語も交えて)相談する。

見積もりが出たら、その金額でGOするのか、やめるのか、あるいは別の店にも相談するのか、決断する。

修理をお願いするとなったら、今度は修理が完了するまで「待つ時間」が発生します。

簡単な修理なら数日で終わるかもしれませんが、ネック折れのような大掛かりなリペアや、パーツの取り寄せが必要な場合、数週間、場合によっては数ヶ月かかることもザラにあります。

…どうでしょう。

これら一連の「手間」と「時間」を、あなたはどう評価しますか?

「その手間と時間をかければ、ジャンクで売るより『3,000円』高く売れるかもしれませんよ」と言われたとして、「よっしゃ、やるぞ!」と燃えますか?

(私なら、たぶん「あ、じゃあジャンクでいいです…」ってなっちゃう気がします)。

結論:迷ったら「そのまま」査定に出すのが賢明な理由

ここまで、「修理損」のリスク、「DIY」の危険性、そして「手間と時間」のコストについてお話ししてきました。

これらを全部ひっくるめて考えると、私なりの結論はこうです。

「自分で修理すべきか、業者に頼んでから売るべきか、それともこのまま売るべきか…」と、少しでも『迷った』のなら、一番賢明な(=リスクが低くて楽な)選択は、「壊れたまま、そのままの状態で」査定に出すことです。

特に、「ジャンク品OK」を謳っている専門の買取業者に、です。

理由は簡単。

自分で判断しようとすると、必ず「修理代はいくら?」「修理後の相場はいくら?」「この修理はDIYでできる?」と、不確実な情報とリスクを天秤にかける、という面倒な作業が発生するから。

それならいっそ、その「判断」をプロに丸投げしちゃうのが一番早い、と私は思います。

「この状態(ジャンク)で、お宅だったらいくらで買い取れますか?」と。

査定に出すだけなら、無料(送料や手数料も無料)のところが多いです。

そこで提示された金額が、あなたが「まあ、こんなもんか」と思える額なら、そのまま売ってしまえば、あなたは「修理損」も「DIY失敗」も「手間と時間」のコストも、一切負わなくて済むわけです。

もし提示額に納得がいかなかったら?

その時こそ、初めて「じゃあ、やっぱり修理して使う(売る)ことも考えてみようかな」と、修理費用の見積もりを取りに行けばいい。

順番が逆じゃない?と思うかもしれませんが、手軽さとリスク回避を最優先に考えるなら、この「まずジャンクで査定」が、私は一番賢いやり方なんじゃないかな、と思います。

失敗しない!ジャンク楽器の買取サービスを選ぶ5つのポイント

「よし、それなら修理しないで『そのまま』査定に出してみよう!」。

そう決断したとして、次にあなたが悩むのは、「じゃあ、一体どこの業者に頼めばいいの?」という問題ですよね。

(これがまた、たくさんありすぎて迷うのよ…)。

一言で「楽器買取サービス」と言っても、本当に色々な会社があります。

でも、今回あなたが売ろうとしているのは、普通の「中古品」ではなく、「ジャンク品」です。

ここが大きなポイント。

「ジャンク品を売る」という目的において、業者選びは「どこでもいい」わけでは、絶対にありません。

適当に選んでしまうと、「査定すらしてもらえなかった」「送ったけど0円、送料だけ損した」なんていう悲しい結果になりかねない。

そうならないために、ここでは「ジャンク楽器の買取」を頼む上で、最低限チェックしておきたい「5つのポイント」を、私の経験も踏まえてお話ししたいと思います。

ポイント1:「ジャンク品買取OK」を公式サイトで明記しているか

まず、これが「大前提」です。

もう、一番大事と言ってもいいかもしれない。

あなたが頼もうと思っている業者の「公式サイト」をしっかり見て、「ジャンク品、買取OKです」「故障した楽器も大歓迎!」「壊れていても値段つけます」といった内容が、はっきりと、わかりやすく書かれているか。

これを絶対に確認してください。

(「よくある質問」のページなんかに書いてあることも多いですね)。

「有名なリサイクルショップだから、楽器も大丈夫っしょ」とか、「楽器買取って書いてあるから、壊れてても平気でしょ」みたいな、「たぶん大丈夫だろう」というフワッとした思い込みは一番危険です。

「ジャンクOK」と書いていない業者は、そもそもジャンク品を(まともな価格で)買い取る気がない可能性が高い。

送っても「状態が悪いので0円です」と冷たく言われて、返してもらうのに送料だけ取られる…なんていうのが、最悪のパターンですからね。

まずはこの「入り口」を、しっかり確認することから始めましょう。

ポイント2:楽器専門の査定士が在籍しているか

次に見るべきは、「誰が」その楽器の価値を判断するのか、という点です。

なぜこれが重要かというと、第2章でお話しした「ジャンク品に値段がつく理由」を思い出してほしいんです。

「パーツ取りとしての価値」とか、「修理して再販できる価値」とか、「希少モデルとしての価値」とか…あれって、ぶっちゃけ、楽器に詳しくない人には、さっぱり判断できない価値ですよね。

近所の総合リサイクルショップに持っていって、普段は洋服や家電を見ているような店員さんが査定したら…「あ、壊れてるギターですね。残念ながらお値段つきません」となってしまう可能性が、非常に高いと思いませんか。

(その人を責めてるわけじゃなくて、専門外なんだから当然、ということです)。

でも、その業者に「楽器専門の査定士」がちゃんと在籍していれば、話は別。

その人が、楽器の販売経験やリペア(修理)の経験がある「プロ」であれば、あなたの楽器がたとえジャンク状態でも、「ああ、このピックアップは生きてるな」「このモデルは、直せば〇〇円で売れるから、修理代を引いて…」と、プロの目線で「残された価値」をしっかり見極めてくれるはずです。

同じ「ジャンク品」でも、見る人が変われば、査定額は天と地ほど変わってくる。<

だからこそ、「専門家が見てくれるか」は、めちゃくちゃ大事なポイントなんです。

ポイント3:修理工房を持っている、または提携しているか

これも、第2章の「理由1:修理・リペアして再販できるから」と密接に関わってくるポイントです。

考えてみれば当たり前の話なんですが、「自前で安く直せる能力」を持っている業者は、その分、ジャンク品を「強気で(高く)」買い取ることができます。

例えば、業者Aは自社にリペア工房を持っていて、ネック折れの修理を(原価で)1万円で直せるとします。

一方、業者Bはリペア工房を持っておらず、もし直すなら外の工房に頼むしかなく、修理代は3万円かかるとします。

修理後の販売価格が「5万円」の楽器だった場合、業者Aは「5万円 – 修理代1万円 – 利益」で買取価格を決められますが、業者Bは「5万円 – 修理代3万円 – 利益」でしか考えられません。

どっちが、あなたのジャンク楽器に高い値段をつけられそうか…もう、わかりますよね。

その業者が「自社リペア工房完備」を謳っていたり、強力な提携工房を持っていたりするかどうか。

これは、その業者の「買取力(かいとりりょく)」そのものに関わってくる、重要なチェックポイントだと私は思います。

ポイント4:査定料・送料・手数料・キャンセル料が無料か

これは、もう「絶対」です。

特に、私たちが「ジャンク品」を売ろうとしている立場だからこそ、シビアに確認しなければいけない「お金」の話。

なぜかと言うと、ジャンク品の場合、査定額が「500円」とか「1,000円」とか、あるいは「まとめていくら」といった、かなり少額になるケースも、当然ながら覚悟しておかないといけません。

その時に!

もし、査定額が1,000円だったとして、「送料として1,500円引かれます」とか「振込手数料で300円引きます」なんて言われたら、どうなりますか?

手元に残るお金はゼロ、それどころか「マイナス500円です。請求します」なんていう、本末転倒なことになりかねない。

(笑い話みたいだけど、あり得る話なのよ、これが)。

だから、「査定料」「送料(宅配買取の場合)」「手数料(振込手数料など)」、これらが「無料」であることは最低条件。

そしてもう一つ、めちゃくちゃ大事なのが、「査定額に納得いかなかった場合の『キャンセル料』と『返送料』」です。

「査定額500円か…さすがに安すぎるから、やめます」と言った時に、「じゃあキャンセル料3,000円です」とか「返送料はお客様負担(着払い)です」とか言われたら…もう、どうしようもないですよね。

「売る」も地獄、「やめる」も地獄、みたいな。

そうならないために、「査定も送料も手数料も、キャンセルも返送料も、ぜーんぶ無料」を謳っている業者を選ぶ。

これは、私たち消費者(売る側)が、自分自身を守るために、絶対に譲ってはいけないラインだと思います。

ポイント5:買取実績や利用者の口コミ・評判を確認する

最後のポイントは、その業者の「実績」と「評判」です。

これも、結構わかりやすい判断材料になります。

まず「実績」。

その業者の公式サイトに、「買取実績」みたいなページがあったら、ぜひ覗いてみてください。

そこに、「ネックが折れた〇〇(ギター名)を、〇〇円で買い取りました!」とか、「音が出ない〇〇(ベース名)、パーツ取りとして買取!」みたいな、「ジャンク品の買取実績」が具体的に写真付きで載っていたら…どうでしょう。

めちゃくちゃ信頼できませんか?

「あ、ここは本当にジャンク品を買ってくれるんだな」という、何よりの証拠になります。

次に「評判」。

これはもう、現代の必須科目ですよね。

Googleや、X(旧Twitter)などのSNSで、「(サービス名) 評判」とか「(サービス名) ジャンク 買取」みたいに検索してみるんです。

すると、「〇〇にジャンクギター出したら、ちゃんと値段ついた!」みたいなポジティブな「生の声」が見つかるかもしれません。

逆に、「〇〇はジャンク品送っても無駄だった」「対応が最悪だった」みたいなネガティブな声が出てくるかもしれません。

(もちろん、ネット上の口コミや評判が100%真実とは限りませんよ?ライバルが書いてるかもしれないし)。

でも、そういった「生の声」をいくつか見ていくと、なんとなく、その業者の「雰囲気」や「傾向」みたいなものが見えてくるはず。

公式サイトの「いいこと」ばかり書いてある情報だけでなく、そういう「リアルな評判」も参考にしながら、最終的に「ここなら任せてもいいかな」と思える業者を選ぶのが、失敗しないコツかなと思います。

ジャンク楽器を査定に出す前に!準備と流れを徹底解説

さて、第4章で「こんな業者に頼むのがいいよ」という選び方のポイントがわかりました。

「よし、じゃあ早速、良さそうな業者に査定を申し込んでみよう!」。

そう思ったら、次はいよいよ「実践編」ですね。

でも、いざ「売る」となると、「どうやって送ればいいの?」「何を伝えたらいい?」「送る前に、ちょっとは綺麗にした方がいいのかな?」と、具体的な手順や準備で迷うことも出てくるはず。

慌てて申し込んで、後から「あ、あれも送ればよかった!」「これを伝えてなかった!」と後悔しないために、ここでは査定に出す前の「準備」と「流れ」について、しっかり解説していきますね。

これを読んでおくだけで、当日の手続きがぐっとスムーズになると思いますよ。

主な買取方法(出張・宅配・店頭)のメリット・デメリット

まず、楽器の買取方法には、大きく分けて3つのパターンがありますよね。

「出張買取」(家まで来てもらう)、「宅配買取」(段ボールで送る)、「店頭買取」(お店に持っていく)。

それぞれに良いところ、ちょっと面倒なところがありますが、今回私たちが売ろうとしているのは「ジャンク品」だ、という点を考慮して、どれがベストか考えてみる必要があります。

「店頭買取」は、近所に「ジャンク品OK」の優良店(第4章のポイントをクリアした店)があれば、その場で査定・現金化できて一番早いです。

でも、そんなお店が都合よく近所にあるとは限らないし、壊れた重い楽器を自分で運ぶのは、結構な手間ですよね。

「出張買取」は、家で待ってるだけで、梱包も運び出しも全部やってくれるので、「楽さ」で言えば最強です。

ただ…これは業者の本音を想像するに、「ジャンク楽器1本だけ」のために、わざわざ人件費と交通費をかけて家まで来てくれるか?というと、ちょっと厳しいかもしれません。

(よほど高価なヴィンテージ品とかなら別ですが)。

そうなると、一番現実的な選択肢として残るのが「宅配買取」かな、と私は思います。

これなら、日本全国どこに住んでいても、あなたが「ここだ!」と思った(第4章のポイントをクリアした)専門業者に査定をお願いできますからね。

ただ、宅配買取の最大のネックは「梱包が面倒くさい」こと。

特にジャンク品、例えばネックが折れたギターなんかをどうやって安全に(これ以上壊れないように)梱包するかは、ちょっと頭を使います。

(業者が専用の梱包キットを送ってくれる場合もあるので、それは要確認ですね)。

どの方法を選ぶにしても、まずは業者のサイトを見て、「ジャンク品1点でも対応可能か?」を確認するのがスタートですね。

メーカー名や型番(モデル名)の確認方法

さて、いざ査定を申し込もうと、業者のサイトの申込みフォームを開くと、ほぼ100%聞かれる項目があります。

それが、「メーカー名」と「型番(モデル名)」です。

(例えば「Fender(フェンダー)の」「Stratocaster(ストラトキャスター)ST-62」みたいな)。

これは、業者の人が「その楽器が、元々どういうスペックで、いくらくらいの価値があるものなのか」を判断するための、最低限の情報なんですね。

ジャンク品であっても、元が100万円のギターなのか、1万円のギターなのかで、パーツ取りの価値も修理後の価値も、全然変わってきますから。

「どこを見ればわかるの?」というと、ギターやベースの場合、まずは「ヘッド」と呼ばれる一番先端の、ペグ(糸巻き)がついている部分。

ここにメーカーのロゴ(FenderとかGibsonとか)が書いてありますよね。

型番は、アコースティックギターならボディの中(サウンドホールから覗き込むとラベルが貼ってあることが多い)や、エレキギターならヘッドの裏側、ネックの付け根(ボディと接合する部分)の金属プレートなんかに刻印されていることもあります。

(正直、パッと見てわからないモデルも多いんですけどね…)。

もし、親戚からもらった古い楽器で、「メーカー名すらわからない…」という場合。

その時は、正直に「不明」と伝えるしかありません。

ただ、その代わりに、スマホで楽器全体の写真や、特徴的な部分の写真を何枚か撮って、申込みフォームから(添付機能があれば)送ってあげると、業者さんも「ああ、これ、たぶん〇〇年代の〇〇のコピーモデルだな」と判断がしやすくなるので、親切かなと思います。

あとは、もし「保証書」や「マニュアル」が残っていたら、そこにバッチリ書いてあるはずなので、探してみてください。

故障個所や状態を「正確に」伝える(正直さが大事)

メーカー名や型番と並んで、申込みフォームの「備考欄」や「状態」を書く欄に、何を書くか。

ここ、めちゃくちゃ大事なポイントです。

(私の経験上、これが一番大事かも)。

何をすべきかというと、もうシンプルに、「壊れている箇所」「おかしいところ」を、全部「正直に」書くこと。

「音が出ません」「ネックが折れてます」「ペグが一つありません」「ボリュームノブを回すとガリガリ言います」「ボディに大きなヒビがあります」。

こういう、自分にとって「マイナス」に思える情報を、包み隠さず、むしろ「正確に」伝えるんです。

「え、そんなこと書いたら、査定額が下がっちゃうんじゃ…」と不安になって、つい「ちょっと調子悪いだけです」みたいに、ぼかして書きたくなる気持ち、わかります。

でも、それは逆効果。

なぜなら、どうせ送ったら、相手は「楽器査定のプロ」なんですから、全部お見通しなのよ。

あなたが「ちょっと調子悪い」と書いたものが、プロが見たら「あ、これ配線全交換だわ」という致命傷だったりする。

その時、業者の人はどう思うか。

「なんだ、話が全然違うじゃん。申告と違うから、大幅減額ね」あるいは「これじゃウチもリスクが高すぎるから、買取不可。着払いで返します」…これが、一番最悪のシナリオ(第4章でお話しした悪夢)ですよね。

最初から「ネック折れてます!」と正直に伝えておけば、業者も「はい、ネック折れですね。それ(を修理すること)を前提とした査定額は〇〇円です」と、お互い納得の上で取引が進められます。

「正直は、最大の防御」なんです。<

信頼関係を築くためにも、トラブルを避けるためにも、状態は「正確に」伝えてあげてください。

付属品(ケース、保証書、エフェクター類)も一緒に査定へ

楽器本体を査定に出す時、意外と忘れがちなのが「付属品」です。

「本体がジャンクなんだから、付属品なんて価値ないでしょ」と思うかもしれませんが、そんなことないんですよ。

例えば、その楽器を買った時に付いてきた「純正のハードケース」。

たとえケース自体がボロボロでも、「純正の」というところに価値があったり、そのケースじゃないと運べない特殊な形状(変形ギターとか)だったりすると、ケースだけでも値段がつくことがあります。

それから、さっき型番調べでも出てきた「保証書」や「マニュアル」。

これも、その楽器が「本物である」という証明になったり、型番や製造年を特定する重要な手がかりになったりするので、もし残っていたら、絶対に一緒に出した方がいいです。

ギターならトレモロアームとか、専用の工具とかね。

そして、もう一つのご提案。

これを機に、家の押し入れに眠っている「もう使わない、他の楽器関連のモノ」も、一緒に査定に出しちゃうのはどうでしょう?

昔使ってたけど、今はもう使わないエフェクターとか、シールド(ケーブル)類、チューナー、ギタースタンド、ストラップ、ピック…

(もちろん、それらもジャンク状態かもしれませんが)。

「このジャンクギターと一緒に、このエフェクターも(ジャンクだけど)引き取れませんか?」と、ダメ元で聞いてみるんです。

業者さんによっては、「ああ、いいですよ。まとめて〇〇円でなら」と、快く引き受けてくれるかもしれません。

(彼らにとっても、一度の送料で色々なものが手に入るなら、その方が効率的、という判断もあるかも)。

どうせ家にあっても使わないものなら、この際、一気にスッキリさせるチャンスだと私は思います。

簡単な清掃はすべき?そのままの状態で送るべき?

最後に、多くの人が迷うのが「送る前に、掃除ってした方がいいの?」問題。

「ホコリだらけで送るのは、さすがに失礼かな…」「でも、下手に掃除して、逆に壊したら怖いし…」。

(これも、迷いますよね)。

私の結論としては、「簡単な清掃(=ホコリ払い程度)はした方が、お互い気持ちいい。でも、修理まがいな『やりすぎ』は絶対ダメ」です。

「簡単な清掃」というのは、例えば、ギターのボディやネック、ヘッドなんかに積もった「ホコリ」を、乾いた柔らかい布(メガネ拭きみたいな)で、さーっと拭き取ってあげる程度。

それだけでも、見た目の印象はだいぶ違います。

「大事にされてたんだな(今はジャンクだけど)」という気持ちが伝わる…かもしれません。

逆に「絶対ダメ」なのは、第3章のDIY修理でも触れたような、「やりすぎ」な清掃。

例えば、「サビが浮いてるから」と、研磨剤(コンパウンドとか、ピカールとか)で金属パーツをごしごし磨くとか。

(メッキが剥がれて、余計ひどくなる可能性があります)。

「汚れが落ちないから」と、人間用のアルコールスプレーとか、家具用のワックスとかを、ボディに吹きかけるとか。

(楽器の塗装はすごくデリケートなので、変色やヒビ割れの原因になります)。

「弦がサビサビだから」と、全部外しちゃうとか。

(弦の張力でバランスが保たれているネックにとって、急に弦がなくなると、状態が(悪い方に)変わってしまうことがあります)。

基本は、「ホコリを払う」だけ。

「この汚れ、どうしたらいいかわからない…」という部分は、もう下手に触らず、「そのままの状態」でプロにお任se.しましょう。

彼らは、そういう状態の楽器を見慣れていますから、大丈夫。

「キレイにしよう」という気持ちが、逆に楽器の価値を下げてしまわないように、そこだけは注意してほしいな、と思います。

じゃあ具体的にどこがある?ジャンク品買取でよく聞くサービスの特徴

第4章で「失敗しない業者選びのポイント」を5つ、お話ししました。

(「ジャンクOKって書いてあるか」とか「専門家がいるか」とか、そういう話でしたね)。

そうは言っても、「ポイントはわかったけど、具体的にどこがそうなの?」と、結局そこで迷ってしまう…という方も多いと思うんです。

もちろん、「ここが絶対一番いいですよ!」なんてことは立場上言えませんし、時期や担当者さんによっても対応は変わるかもしれません。

それを大前提として、ここでは「ジャンク楽器 買取」と調べた時によく名前が出てくる、認知度の高いサービスをいくつかピックアップして、それぞれの「特徴」や「強みそうなポイント」を、私の主観も交えつつ比較してみたいと思います。

「楽器の買取屋さん」(ネット・電話受付がメインの専門サービス)

まず、インターネットで検索していると、本当によく目にするのが「楽器の買取屋さん」ですね。

(名前がもう、そのものズバリで分かりやすい)。

ここの一番の強みは、公式サイトで「壊れていても、音が出なくてもOK」という、「ジャンク品歓迎」の姿勢をはっきりと打ち出している点。

これは、第4章のポイント1(ジャンクOKを明記)をしっかりクリアしているので、査定をお願いする側としては、すごく安心感があります。

「出張買取のスピードが速い(最短即日30分とか)」というのもよくアピールされていますね。

(まあ、ジャンク楽器1本のために、本当にそんなすぐ来てくれるかは、地域や状況によるかもですが…)。

一方で、ネットの口コミなんかを見ていると、「すごく対応が良かった」という声もあれば、「査定額が思ったより…」「電話対応がちょっと…」みたいな、賛否両論の「否」の方の声も、正直、無いわけではないようです。

(これは、どのサービスでもある程度は仕方ないことかもしれませんが)。

とはいえ、「ジャンク品を、まず専門家に見てもらいたい」という時の、最初の選択肢の一つとして名前が挙がりやすいサービスなのは間違いないかな、という印象です。

「イシバシ楽器」や「イケベ楽器」(大手・楽器専門店の買取サービス)

次に、昔からある「大手」の楽器専門店が行っている買取サービス。

代表的なところだと、「イシバシ楽器」さんとか、「イケベ楽器(イケベリユース)」さんとかですね。

(私も昔、ここで新品の機材を買ったり、中古品を眺めたり、お世話になりました…)。

こういう「楽器屋さん」の強みは、何と言ってもその「専門性」と「信頼感」だと私は思います。

第4章のポイント2(専門査定士)や、ポイント3(修理工房)に、直結する部分ですよね。

長年、新品も中古も(そして恐らくジャンクも)扱ってきた膨大なデータと、自社にリペアマンを抱えている(であろう)技術力。

だから、「このモデルは、こう壊れているなら、こう直して、いくらで売れる」という、的確な「修理前提」の査定を(個人的には)一番期待したくなるところです。

特に、元々の定価が高いギターや、ちょっとマニアックなヴィンテージ品なんかは、こういう専門店のプロの目を通した方が、真の価値を見抜いてくれる可能性が高いんじゃないかな、という気はします。

ただ、その分、査定基準が厳格(シビア)な可能性もゼロではないので、「何でもかんでも、ジャンクなら高値で」というよりは、「価値あるジャンク品を適正価格で」というスタンスかもしれませんね。

「ハードオフ」(全国展開の総合リサイクルショップ)

そして、ちょっとタイプが違いますが、忘れてはいけない存在、「ハードオフ」さんです。

(「オフハウス」とか「ブックオフ」とかの、あのグループですね)。

ハードオフの最大の(そして、ある意味最強の)特徴は、あの青いカゴが並んだ「ジャンクコーナー」という文化を確立していること。

公式サイトでも「壊れていてもジャンク品としてよろこんで買取いたします」とか、「木部が破損しているものや、パーツが欠損しているものも喜んで買取いたします」と、はっきり書かれています。

(これはもう、今回の記事のテーマにドンピシャすぎる…)。

楽器専門店の「プロの目」とは少し違い、「この状態でも、ジャンクコーナーに並べたら買う人がいるよね」という、独自の「ジャンク市場」の相場観を持っているのが強みかなと思います。

だから、専門家が見たら「これは修理コストに見合わない」と判断するようなものでも、ハードオフなら「パーツ取りとして1,000円」みたいな値段をつけてくれる可能性が、結構あるんじゃないかな、と。

デメリットとしては、基本「持ち込み(店頭買取)」がメインになること。

あと、査定するのが必ずしも楽器の専門家とは限らない(店舗や担当者による)ので、その楽器の「真の価値」が反映されるか、という点では、専門店に軍配が上がるかもしれません。

「もうどうしようもない、捨てるしかないかも…」という楽器の、「最後の砦」的な存在として、すごく頼りになる印象ですね。

「バイセル」(上場企業の総合買取サービス)

最後は、テレビCMなどでもおなじみの「バイセル」さんですね。

(「着物」とか「切手」のイメージが強い方もいるかもですが、楽器も扱っています)。

バイセルの特徴は、やはり東証に上場している「大手企業」であることの安心感でしょうか。

検索してみると、査定員さんの対応が「スーツでキッチリしていて丁寧だった」という声や、逆に「営業感が強かった」みたいな声もあって、良くも悪くも「しっかりした会社組織」という印象を受けますね。

楽器の専門性という点では、「楽器に精通した査定士が対応」と謳っている情報もあれば、「査定員の知識にバラツキがあるかも」といった口コミも見受けられます。

ただ、一部の情報では「修理部門もあるため故障品も(同様に)値が付いた」といった記述も見つかるので、「ジャンク品」を(総合買取サービスでありながら)どう扱っているかは気になるところです。

もしかしたら、楽器専門というよりは、他のもの(不用品)と「まとめて出張査定」してもらう、といった使い方が一番メリットが出るサービスなのかもしれません。

(宅配買取の場合、キャンセル時の返送料が自己負担になる、という情報もあるので、ジャンク品を1点だけ送る、という場合には注意が必要かもですね)。

まとめ:眠っているジャンク楽器はまず「無料査定」から価値を確かめよう

ここまで、壊れた楽器やジャンク品について、売れる理由や、修理と買取の損得、業者選びのポイントなどをお話ししてきました。

もし今、あなたの手元に「もうダメかも…」と思う楽器があるなら、それを「粗大ゴミ」として処分してしまう前に、ぜひ一度立ち止まってみてください。

「どうせ価値なんてない」と自分で決めつけてしまうのは、すごく、もったいないことかもしれません。

まずは、この記事でお話ししたような「ジャンク品OK」で「査定無料」の専門業者に、その楽器の「本当の価値」を診断してもらうこと。

査定額を見て、「その金額で売る」のか、「やっぱり修理して使う」のか、あるいは「その金額なら、やっぱり処分する」のか。

その判断は、金額を知ってからでも、まったく遅くないと思うんです。

あなたの思い入れのある楽器が、形を変えてでも、また誰かの役に立つかもしれませんよ。

あわせて読みたい!楽器の「売り方」関連ガイド

ここでは、「壊れた楽器・ジャンク品」をどうするか、というテーマに絞ってお話ししてきました。

でも、「楽器を売る」と一口に言っても、その手段や、楽器の状態によって、ベストな方法は変わってきますよね。

「そもそも、買取業者とかフリマアプリとか、どこで売るのが一番自分に合ってるんだろう?」と、全体像を比較したい方は、楽器を売るならどこがいい?買取業者・フリマアプリ・オークション徹底比較の記事が参考になるかもしれません。

もし「メルカリ」や「ヤフオク」を使って、自分で売る(個人売買)ことを考えているなら、その前に知っておくべきメリットと、特に梱包や手数料といった致命的なデメリットについて解説した、楽器をメルカリ・ヤフオクで売るメリットと致命的なデメリットの記事もぜひ読んでみてください。

また、「専門業者じゃなくて、近所の『地元のリサイクルショップ』に持ち込むのって、実際どうなの?」という疑問も湧きますよね。

専門の買取店と何が違うのか、そのメリット・デメリットを詳しく知りたい方には、地元のリサイクルショップに楽器を持ち込むのはアリ?専門買取との違いの記事がおすすめです。

そして、今回のジャンク品とは対極にあるような、「ヴィンテージ楽器」や「ハイブランド」の大切な楽器。

「その価値をちゃんと分かってもらった上で、少しでも高く売りたい!」という、シビアな売却を考えている方には、ヴィンテージ楽器・ハイブランド楽器を「高く」売るための一番良い方法の記事がきっと役立つはずです。

あなたの楽器の状態や、あなたが「何を優先したいか(手軽さ、金額、早さなど)」に合わせて、これらの記事も参考にしながら、一番後悔のない方法を選んでくださいね。